По моему мнению след, оставленный в душе и памяти произведением искусства говорит о произведении значительно больше, чем принято думать. Книга или сценарий могут быть написаны с самыми благими побуждениями, режиссёр и актёры могут пытаться вложить всё самое лучшее, что имеют — или думают, что имеют, — а воздействие на зрителя результата этих благих намерений и прекрасных чувств может оказаться отнюдь не таким благим и прекрасным.

По моему мнению след, оставленный в душе и памяти произведением искусства говорит о произведении значительно больше, чем принято думать. Книга или сценарий могут быть написаны с самыми благими побуждениями, режиссёр и актёры могут пытаться вложить всё самое лучшее, что имеют — или думают, что имеют, — а воздействие на зрителя результата этих благих намерений и прекрасных чувств может оказаться отнюдь не таким благим и прекрасным.

Фильм снимается для зрителя — во всяком случае, так бы хотелось нам, зрителям, — книга пишется для читателей, театр не заканчивается вешалкой... и так далее. И всё это существует в конкретном месте и в определённое время, хотя произоводители художественной продукции могут думать, что творят для вечности.

Поэтому давайте начнём с рассмотрения контекста, то есть места и времени создания шедевра.

Одна тысяча семьдесят пятый год. Это было время "кондового совка", то есть Союза ССР эпохи развитого социализма. Год великих свершений новой исторической общности, именуемой советским народом, свершавшим великие свершения под руководством Коммунистической партии и всемирноисторических решений очередного, номера, простите не упомню, Съезда той самой Партии, авангарда рабочего класса и трудового крестьянства, а также тонкой прослойки трудовой интеллигенции. Впрочем, каждый год советской власти был годом великих свершений, если вы не знали. Тогдашние и нынешние жертвы советской пропаганды — замечу, что вторых всяко больше, чем первых, — и сейчас живут с ощущением “Ах, какая была держава”, но тут уж ничего не поделаешь, пусть их. Тем более, что действительно в СССР при Брежневе было много хорошего и доброго, особенно если сравнивать с жизнью Камбоджи при Пол Поте или с тем же СССР при Ленине-Сталине. Советские сми постоянно трубили о победах, на всякую неприятную для власти информацию имелось жёсткое табу, из плохого в СССР были лишь “отдельные недостатки”. Эти-то отдельные недостатки и являлись поводом для сатиры и юмора. Главный по этому делу - Аркадий Исаакович Райкин безжалостно высмеивал и бичевал, как сейчас сказали бы, менеджеров среднего звена и ниже, обличению низших эшелонов бюрократии посвящена и комедийная составляющая рязановской “Карнавальной ночи”, старые и новые отдельные недостатки легли в завязку сюжетной линии “Иронии Судьбы” (далее — ИС). И прежде всего - пресловутый квартирный вопрос, ещё при М.А. Булгакове так испортивший москвичей. Ну, и ленинградцев, как мы узнаём благодаря фильму Эльдара Рязанова. Почему же недостатки, будучи отдельными, оказались такими понятными для миллионов советских людей? Да потому, что хотя они и назывались отдельными, они были тотально распространены по всей территории страны, причём, кроме них практически ничего больше и не было.

Это, если вы не знаете, и называлось социалистическим реализмом или в сокращении — соцреализмом. Если кратко объянить, то соцреализм - это когда вы описываете повсеместный ужас в качестве отдельной, частной, микроскопической проблемы, показывая её чудесное разрешение, далеко позади оставляя Голливуд в смысле полного и окончательного хэппи-энда. Показывая жизнь не такой, какая она есть, а какой она должна быть с точки зрения учения Маркса-Энгельса-Ленина плюс последнего генсека КПСС, деятели искусства участвовали во всеобщей борьбе за торжество коммунизма, а шаг влево ли, вправо вёл к неминуемым репрессиям. Приятным моментом брежневской эпохи было то, что репрессии уже были относительно мягкими отчасти из-за одряхления советской системы, отчасти оттого, что к тому времени из указанных деятелей выжили только вполне приспособившие чисто по-дарвиновски, чаще всего путём утраты целых органов чувств и долей головного мозга. С другой стороны и публика упростилась или напротив усовершенствовалась в понимании эзопового языка и умении читать между строк и видеть между кадров. Но всё равно помимо обычных проблем творческих людей (отсутствие вдохновения, низкая оплата труда и длительное похмелье, плавно переходящее в запой) добавились совершенно специфические трудности.

Вот как, по-вашему, в такой ситуации снимать, например, детектив? Этот жанр предполагает раскрытие каких-то преступлений, а какие могут быть преступления при советской власти, при которой окончательно преодолены все социальные предпосылки для преступной деятельности как таковой? По линии иностранных диверсий и шпионажа всё было сказано ещё в сталинские годы, ничего нового придумать было почти невозможно, хотя исхитрялись на всякие “ТАСС упал намочен” или снимали в стиле ретро — “Место встречи”. Или приклеивали особый ярлык в виде песни: "Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет". То есть, вы не подумайте, мы прямо заявляем, что у нас преступления бывают только “кое-где” и “порой”, потому что какой-то отдельный, фактически единичный “кое-кто” вдруг сошёл с ума... или его заслали из США, что тоже случается (одна из серий “Следствия ведут Знатоки”).

А фантастику как сочинять? Что может быть фантастичнее, чем обещание — нет-нет, не одного кукурузника Хрущёва, а целой Партии! — в Программе КПСС построить коммунизм окочательно к 80-ым годам, да-да, ХХ века. Показательно в этом смысле ирония судьбы двух братьев Стругацких. Один, московский, рано умер, видимо, будучи не в состоянии заниматься духовным садомазохизмом, чтобы писать о эпохе Полудня, а другой — кстати, питерский, — приспособился и продолжал почти что в том же духе: если кто-то кое-где порой, пускай их и большинство этих кое-каких, но мы-то, прогрессоры и людены, мы-то понимаем про неизбежно грядущее и невыносимо светлое будущее...

Поэтому фантастики, комедий и детективов в СССР писалось-снималось мало. Поэтому на таком безрыбье каждый рак выглядел стерлядью. Поэтому советский человек жил в непрестанном состоянии эмоционального и информационного голода, а потому яростно смотрел и читал всё, что попадалось, часто буквально — что попало. Вы представьте, что вас вообще не кормили неделю, а потом дали “завтрак туриста” тмутараканского завода кожзаменителей имени 27 эстонских коммиса-аров — вы его проглотите и пальчики оближете. И всю жизнь будете вспоминать с доброй улыбкой и тёплым чувством.

Так вот, если же вы всё же рискнули встать на такую шаткую почву, а не снимать стопятьсотпервый фильм про Ленина в октябре или не надеетесь, что у вас получится со всей эпичностью отразить сверхактуальную и прос-таки эсхиловскую по значимости трагедию о неполучении премии бригадой мастера Потапова, вам остаётся снимать в низком и рискованном жанре комедии, да ещё и при помощи худсовета, в котором, как в капле воды отражается вся интеллектуально-культурная мощь Партии и Правительства СССР. Помощь, как вы догадываетесь, была обязательной и принудительной. И не без изысков. Расскажу анекдот:

Брежнев вызывает руководителей главных киностудий страны и говорит:

— Почему до сих пор нет ни одного советского фильма ужасов?

— Так... э... сюжетов нет, Леонид Ильич, — нарушает гробовую паузу чей-то голос.

— Как это нет?! — восклицает Брежнев, — вот вам один: представьте, что коммунист потерял партбилет...

Шутки шутками, а за утерю партийного билета полагался реальный ай-ай-яй и вполне можно было ощутить себя героем картины “Восставшие из ада” или “Зловещие мертвецы”.

В случае с ИС картину хотели отправить “на полку” за — внимание! — пропаганду пьянства. Это помимо прочих претензий, каждая из которых тянула на приговор к “высшей мере”. Вам смешно? А при Сталине было такое обвинение, как пропаганда под видом критики. Это когда кому-то казалось, что вы как-то слишком много или излишне часто цитируете критикуемые труды. Пролетарское чутьё не обманешь. Да потом вы и сами сознаетесь на допросе, что цитировали, чтобы пропагандировать вражеские идеи, а критиковали так, для вида. Кому-то показалось, а вы — уехали в Туруханский край на 10 лет собирать валежник, кстати, как и сейчас совершенно бесплатно. Вас бы ещё и кормили, и одевали за государственный счёт, и давали бесплатное жильё в благоустроенном бараке на удобных нарах из натурального дерева. Мечта! Так точно, мечта, потому что при Ленине вы бы и покритиковать не успели, но вас бы немного расстреляли в порядке революционной целесообразности, превентивно. Но на дворе были семидесятые и единственно, что грозило автору, что его труды будут спущены в унитаз, то есть в худшем случае “смыты”, в лучшем — отправлены пылиться в архив без срока давности. Да, пятно в биографии, но ты же не на свои деньги снимал. Вообще не жизнь, а малина.

Вы наверное думаете, что это всё в прошлом? Нет, на самом деле всё только начинается. Попробуйте-ка снять в том же свободном Голливуде movie или series без обязательного положительного героя-гея или без должной пропорции афроамериканских актёров, снимай вы хоть про Короля Артура или маршала Маннергейма... У нас ещё нет демократии? Не волнуйтесь, мы уже идём к вам.

В фильме Э.А. Рязанова, к которому я никак не могу толком подойти, все необходимые условия соблюдены и прямо в первых минутах сделаны все важные оговорки.

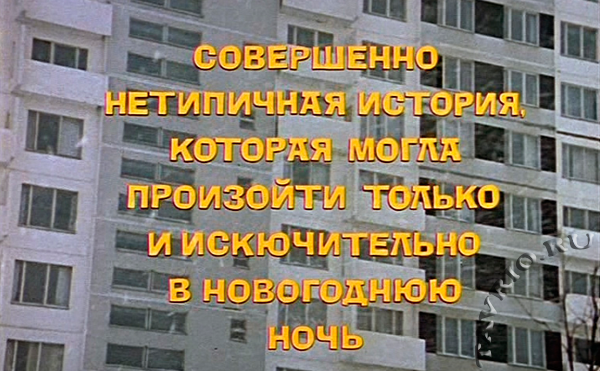

Во-первых, “если кто-то кое-где у нас порой” — это в первых титрах написано жёлтым по чёрно-белому, причём так торопились, что не заметили орфографическую ошибку:

«Совершенно нетипичная история, которая могла произойти только и искючительно в новогоднюю ночь».

Не подумайте чего, наша история нетипична и происходит с вероятностью 1/365, а в високосные годы и того меньше.

Сейчас уже можно сказать, что история могла произойти лишь в совецкой державе, где из общих бараков “сталинских” коммуналок большую часть населения переместили в “хрущёвки”, то есть бараки с индивидуальными ячейками, получившими своё развитие в советской градостроительной политике многоквартирных “спальных” домов и микрорайонов.

Об этом в ИС сказано уже в более художественной форме, посредством мультика, где злые бюрократы обрубают крылья архитектору — вычёркивают колоннады и балкончики, оставляя главное — жилые отсеки. И — по команде бодрого бригадира одинаковые ящики выстраиваются в тропиках, за полярным кругом, в пустыне и сперва гармошкой, а затем веером опоясывают земной шар по меридиану. Я бы предположил тут намёк на всемирное торжество коммунизма, но не являясь сторонником конспирологии, не стану этого делать.

При каких условиях возможна ситуация, когда даже будучи сильно пьяным, человек способен перепутать своё жильё с чужим, вдобавок ещё и — в другом городе? Только там, где произошла пролетарская революция и само понятие дома было превращено в жилплощадь. При Ленине народ был ограблен полностью и буквально до нитки — всякая собственность на какое бы то ни было жильё упразднялась апрельским 1918 года Декретом Совнаркома, а в 1922 году наследование как бы “восстановлено” — в виде возможности проживать там, где жили ваши родители — и те, кому вы наследуете. При Сталине были коммуналки — новое жильё просто не строили, а утрамбовывали людей в дореволюционных ещё жилищах. К счастью, СССР располагался в достаточно холодных широтах, где физически невозможно отобрать у человека совсем всё. Это в Африке или Юго-Восточной Азии легко прожить в картонной коробке на бамбуковом каркасе и ходить в одной набедренной повязке. В России крайние формы коммунизации ограничены климатом. Но бетон и железная арматура для советской власти дороже людей, поэтому, когда при Хрущёве стали проектировать массовое жильё, то есть делать что-то собственно совецкое и новое, то ни о каких “сталинских”, а на самом деле царских ещё трёхметровых потолках и прочих роскошествах не могло быть и речи. Кухня 6-8 метров, потолок — 2,50, хорошо, если вдруг 2,70, низкие двери, узкие лестницы и нужник такой, чтобы в нём помещалась задница генсека — дабы он лично мог убедиться, что здесь жить можно. Тогда-то и были утрачены остатки семейной материальной памяти и движимых наследств: бабушкины шкафы и кровати не проходили в дверные проёмы, дедушкины столы и библиотеки не помещались в комнатах, мамины люстры доставали до пола. Всё это отправлялось на помойку, откуда бесплатно реквизировалось обладателями нормальных квартир — наследниками реквизиторов Революции и Гражданской, дельцами Войны и Блокады...

Помните, в “Иронии...” Женя Лукашин говорит Наде, мол, что это вы лезете в мой шкаф? У всех были одинаковые югославские дсп-стенки, которые “доставали” тоже через унизительные очереди или с переплатой. Единственное, что оказывается уникальным и потому опознаваемым — это тарелки, складная ширма и сувенирная мелочь. Остальное же тотально одинаково до неразличимости. Хотя большинство вещей после переезда не распаковано, но в стандартной квартире как поставить стандартную же мебель? Только так, как она помещается — то есть одинаково со всем советским народом, строителем коммунизма, как учит Коммунистическая партия, как завещал Великий Ленин.

Наконец, при Брежневе появились балконы и некоторые дополнительные “излишки” за счёт расширения нежилой части площади, появилась прихожая, соответствующая боле-менее своему называнию, но в целом — коробка для жилья семьи без детей, конкретная, как фото на паспорт, обои не клеить поверх старых, а то в квартире не повернёшься. Да, и леса с домов не снимать, пока обои не поклеены. Но — эти квартиры были у многих советских семей. И их давали. Да, после унизительного ожидания в иногда многолетних очередях — при наличие особых прав в этой очереди вообще оказаться. Появился вариант “кооператив”, жилплощади меняли, но это уже сюжет для другой комедии, которая с фифектом фикции. А мы продолжаем, мелкими шагами подходя к ИС.

К положенным призываниям и преклонениям перед призраком коммунизма, режиссёру велели также предварить показ особым вступительным словом, чтобы дополнительно разъяснить трудящимся, как и что надо в фильме понимать. Что Рязанов и сделал, а потом сделал ещё раз, потому что имел неосторожность ляпнуть нечто идейно невыдержанное. Вот как он описывает это в своей книге “Неподведённые итоги”:

“31 декабря, вечером, накануне премьерного показа, мне опять позвонили с телевидения и попросили приехать 1 января в 3 часа дня для того, чтобы переснять мое вступительное слово.

— А что я там не так сказал? — полюбопытствовал я.

— Во-первых, — послышалось в ответ, — вы благодарите телевидение за то, что оно предоставило для вашей картины такой замечательный день, как первое января.

— Но я действительно очень благодарен... — сказал я.

— Это выглядит как издевательство. А когда же еще показывать ваш фильм, как не первого января? А во-вторых, вы говорите, что «Ирония судьбы» — рождественская сказка для взрослых...

— Ну, правильно, — подтвердил я.

— Так вот, — сказал мне руководящий голос, — у нас нет рождественских сказок, мы не отмечаем религиозные праздники. Вам следует сказать — «новогодняя сказка».

Я не стал спорить и объяснять, что «рождественская сказка» — специальный жанр в искусстве, что Диккенс ежегодно публиковал свои рождественские сказки. Это было для меня не принципиально, лишь бы фильм показали, и я согласился. Первого января за три часа до эфира я приехал на улицу Королева, 12”.

Этой книгой мы будем пользоваться и дальше, если Бог благословит и живы будем, то в следующий раз расскажу, чем “Ирония...” схожа с Шекспировской “Ромео и Джульеттой”, а сейчас предисловие разрешите считать законченным.

источник: Житейское море